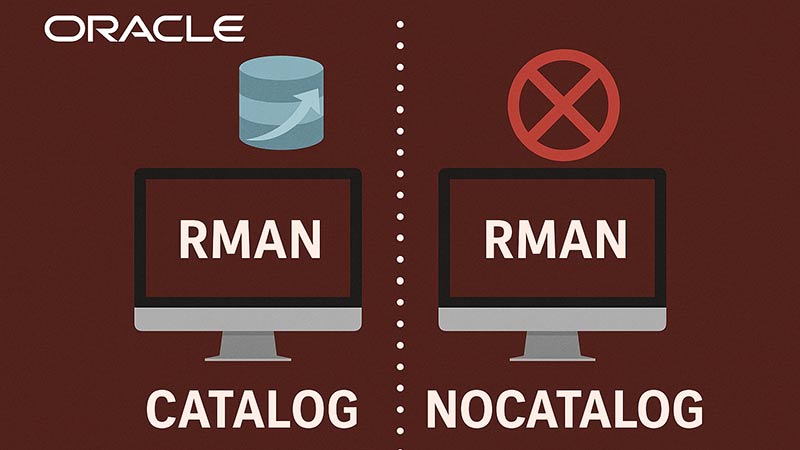

OracleのRMAN(Recovery Manager)は、データベースのバックアップやリカバリを効率よく行うための強力なツールです。RMANを使用する際、カタログモードとnocatalogモードという2つの動作モードを選択できます。

本記事では、それぞれのモードの特徴と違い、利用シーンをわかりやすく解説します。

nocatalogモードとは

nocatalogモードは、RMANのメタ情報(バックアップの履歴や設定)をターゲットデータベースの制御ファイル内に保存するモードです。

このモードの特徴は、RMAN用のカタログスキーマ(Recovery Catalog Database)を別途用意する必要がなく、すぐに利用できる点です。

メリット

- 構築が簡単で導入が容易

- 追加のデータベースやスキーマを必要としない

- 小規模な環境や開発環境に適している

デメリット

- 制御ファイルの保持期間が短く、バックアップ履歴が失われやすい

- 複数データベースを一括管理するには不向き

- 制御ファイルが破損した場合、RMAN履歴が消える

カタログモードとは

カタログモードは、RMANのメタ情報を別のデータベース上に作成したリカバリ・カタログというスキーマに保存する方式です。

これにより、制御ファイルとは独立して履歴管理が可能になり、大規模環境や運用要件が厳しい場合に適しています。

メリット

- バックアップ履歴を長期保存できる

- 複数データベースの一元管理が可能

- 制御ファイル破損時にも履歴が保持される

デメリット

- Recovery Catalog用の専用スキーマとDBが必要

- 初期構築とメンテナンスがやや複雑

両者の違いを表で比較

| 項目 | nocatalogモード | カタログモード |

|---|---|---|

| メタ情報の保存先 | 制御ファイル | Recovery Catalog(別DB) |

| 構築の手間 | 簡単 | やや複雑 |

| 履歴の保持期間 | 短い(制御ファイル依存) | 長期間可能 |

| 複数DBの一元管理 | 不可 | 可能 |

| 可用性 | 制御ファイル障害に弱い | 高い |

どちらを選ぶべきか?

以下のような基準で使い分けるのがおすすめです。

- 小規模構成・検証環境では「nocatalogモード」で手軽に運用

- 本番環境・複数DB運用では「カタログモード」で堅牢性と管理性を確保

特に大規模システムでは、カタログモードによってRMAN履歴やスクリプトのバージョン管理などがしやすくなり、障害時の復旧精度も高まります。

まとめ

RMANには、「nocatalogモード」と「カタログモード」という2つの運用スタイルがあります。それぞれの特性とメリット・デメリットを理解した上で、自身の環境や運用ポリシーに合った選択をすることが重要です。

どちらのモードを選んでも、定期的なバックアップとリカバリテストの実施が信頼性の高いシステム運用には欠かせません。